Sprung ins Ungewisse: mit taumelnden Drachen und Sehnsuchtsmelodien zum Neuanfang

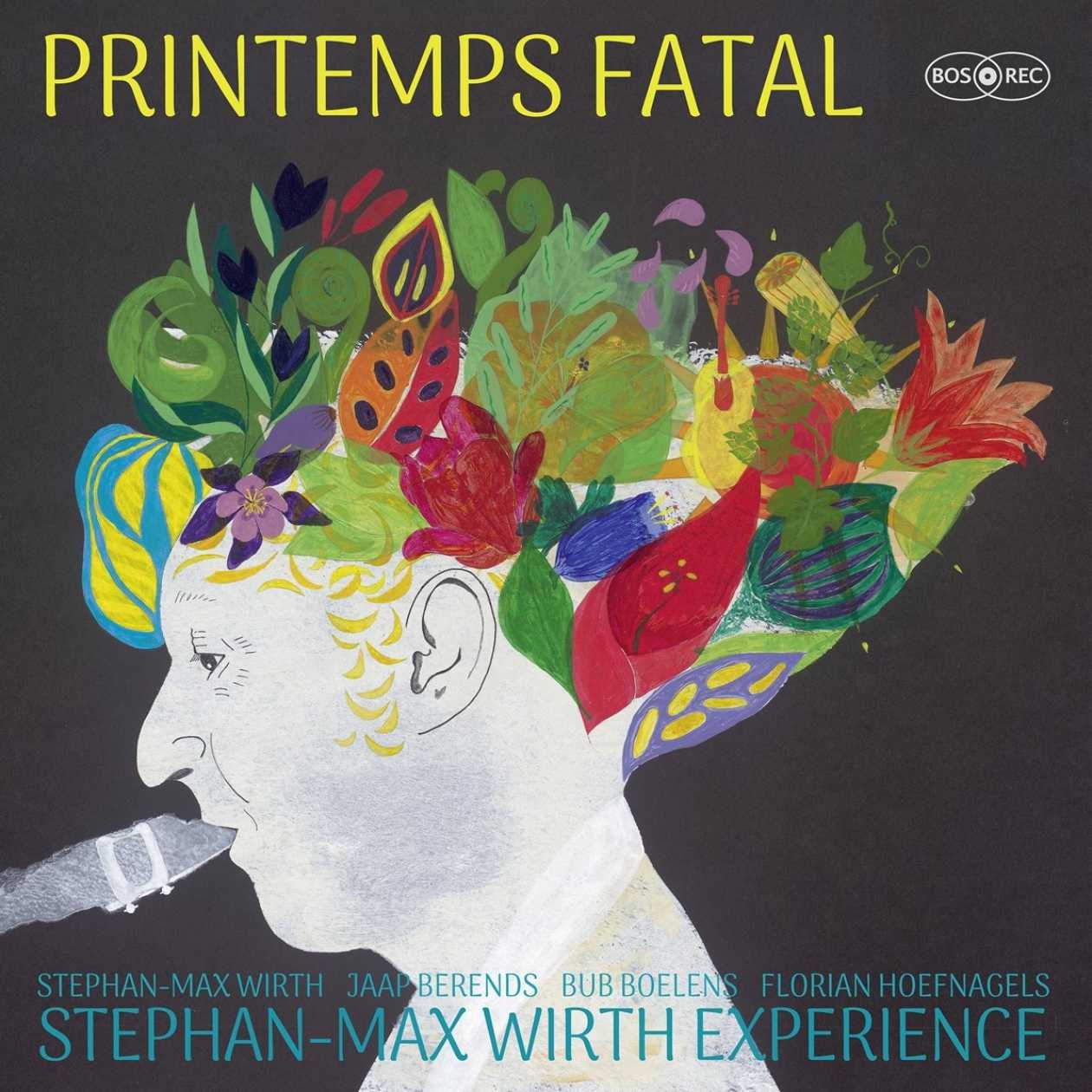

Stephan-Max Wirth Experience | Printemps Fatal

(Label: BOS.REC.)

Mit Printemps Fatal feiert die Stephan-Max Wirth Experience, die sich neben dem namensgebenden Bandleader und Saxophonisten aus Jaap Berends an der Gitarre, Bub Boelens am Bass und Florian Hoefnagels am Schlagzeug rekrutiert, ihr dreißigjähriges Bestehen. Anlass genug, die Veröffentlichung nicht nur auf den üblichen Kanälen, sondern auch als massives Vinyl unter die Menschen zu bringen, ist hier doch nichts Geringeres zu hören als die Essenz dreier Dekaden im Leben des Quartetts. Allein der Titel zielt auf die Ups and Downs innerhalb dieser Zeit ab, auf hoffnungsvolles Frühlingserwachen und fatale Enttäuschungen: Freiheit und Neuanfang einerseits, Chaos und Einschränkung andererseits. Wobei die Gegenüberstellung als jeweils widersprüchliches Paar nicht ganz korrekt ist, bedingt das eine doch vielmehr das andere: Nur, wo Zerstörung war, kann Neues erblühen, nur, wo Dunkelheit ist, sieht man Licht.

Dieser (Hoffnungs-)Funke glimmt auch im wehmütigen Solosaxophonauftakt des Album-Openers „Friends“, dem sich ganz allmählich und sanft schmeichelzarte Schlagzeugbesen, minimalistische Basstupfer und reduzierte Gitarrenakkorde hinzugesellen, um ein watteweiches (Fluss-)Bett zu kreieren, über dem die Saxophonmelodie aufsteigen und schweben kann wie ein Papierdrache, dessen Schnur man losgelassen hat und der mal hierhin, mal dorthin tändelt, dabei aber nie seine erhabene Eleganz verliert. Immer noch verhalten, aber im Tempo deutlich zupackender, synkopierter, ja: richtiggehend funky kommt der Titeltrack „Printemps Fatal“ daher, dessen leicht nervöses, polyrhythmisch angehauchtes Hintergrundrauschen Wirths mal elegische, mal energische Melodiebögen konterkariert, die hier mehr noch als auf „Friends“ mit fremden, dem europäischen Ohr mehr oder weniger orientalisch erscheinenden Skalen samt deren zahlreichen Verminderungen spielen, derweil ein ausgesprochen giftiges Gitarrensolo gehörig Hektik, wenn nicht gar allerlei Post-Bop in den ansonsten so gechillten Flow bringt, als wolle es darauf hinweisen, dass, um im Bild zu bleiben, der Drache nicht so friedlich fliegt, wie er scheint, sondern bald schon entweder abstürzen oder komplett im Himmel verschwinden wird.

Ein flotter Walking, ach was: Running Bass gibt das industrielle Tempo vor, mit der die „Bluesmaschine“ ihre Töne produziert, um den Kampf gegen die immer schneller rasende Zeit vielleicht doch noch zu gewinnen, was nicht ohne das eine oder andere persönliche Opfer vonstattengehen kann, glaubt man dem hie und da empört aufheulenden Saxophon und dem treibenden, sich stellenweise überschlagenden Schlagwerk, welche erst von der mondsüchtig-mitternachtsblauen Ballade „TimTim“ gestoppt werden, die ihrerseits nicht nur zum Innehalten, sondern vor allem zum traumverloren Aus-dem-Fenster-Starren veranlasst, Ort und Zeit und Tagesaufgaben vergessend. Ein Tagtraum, aus dem behutsam geweckt werden muss, was mit dem (nord-?)afrikanisch inspirierten „Kamsin“ gelingt, bevor auch das nach seinem sanften Intro twang-reich zupackt und zum Mitgrooven auffordert wie sonst nur der eigene Lieblingssong, um wenig später in eine überbordende Afrodelica-Fete zu münden, bevor ganz zum Schluss das funky Mitmach-Thema noch einmal ein paar Kreise dreht.

Die Tanzfläche leert sich zum Anderthalbminüter „Stars Over Kattegat“, wo eine Sologitarre den Tänzern die dringend benötigte Pause zum Wassertrinken (oder -lassen) einräumt, gleichzeitig aber auch erneute Sehnsucht in den Raum stellt. Mit dieser im Hinterkopf kann sich der Tanzhungrige ganz dem verzögert-schleppenden Rhythmus von „Mediterranean Lovebird“ hingeben, der auch im zeitgenössischen R&B einer Billie Eilish oder Lianne De Havas zu finden sein könnte und über dem sich eine weitere Sehnsuchtsmelodie entspinnt. Spätestens mit dem Schlagzeugsolo wird aber auch zunehmend Unbequemes, ja: eine bislang nur verborgen im Untergrund brodelnde Unbill entfesselt, die der Plattentitel schon lange erwarten ließ, sodass sich der Gedanke aufdrängt: Vielleicht ist die Zeit der Erwartung eines negativen Ereignisses, ohne dass dieses eintritt, viel unkomfortabler als das Ereignis selbst.

Alle schweren Gedanken scheinen vergessen, wenn der „Morning Dance“ eine seltsam fröhliche, nachgerade harmlos anmutende Durtonart ins Spiel bringt, die freundlich grüßend nach allen Seiten nickt und für Fotos strahlt, als würde sie dafür bezahlt. Morgens ist die Welt eben meist noch in Ordnung – was aber auch nur bis zum ersten Kontakt mit der Realität anhält, dem ersten E-Mail-Check und den ersten Welten-News des Tages. Das Stück fängt jenen köstlichen Moment zwischen Schlaf und wach ein, bevor das Bewusstsein der Tagesaufgaben über einen hereinbricht, hier in Form des nahöstlich bzw. südosteuropäisch inspirierten Klappergerassels von „Estremadura“, das in die bislang vorherrschende, kurz vor dem Abgrund stehende Tonalität des Albums zurückführt: Da ist einerseits viel Behutsames, dem eine unbestimmte Sehnsucht nach Fremde und Ferne innewohnt, das aber dennoch hier und heute zu Trösten versteht, wobei andererseits auch der Tröster mit dem einen oder anderen emotionalen Ausbruch klar macht, dass auch er seinerseits des Trostes bedarf. Das scheint zur Stückmitte hin gelungen zu sein, wenn die Melodie im Saxophon so selbstbewusst wie fragil tremoliert, aufgefangen von einer wachträumenden Gitarre, die sie mit der Sicherheit des Schlafwandlers an die Hand nimmt und wieder nach Hause führt, wo sie in heimischer Sicherheit gedeihen kann. Aus dieser Komfortzone heraus wagt sich der experimentelle Dialog von Melodie und Rhythmus in Form von Saxophon und Schlagwerk auf dem albumschließenden „Two Melted Up“, der nach kurzer Auseinandersetzung ergebnisoffen beendet wird und den Hörer in einem aktivierten Zustand voll aufgestauter, unabgebauter Energie zurücklässt, dem ein echter Abschluss fehlt – ganz ähnlich, wie ihn Bach-Vater Johann Ambrosius erlebt haben soll, als einer seiner Söhne ihm auf dem Cembalo ein Schlaflied spielen sollte und dieses, nachdem er den Vater im festen Schlaf wähnte, mittendrin abbrach. Vater Bach stürzte der Überlieferung zufolge zuerst an das Instrument, um den Akkord aufzulösen, und versohlte dann erst den Sohn.

Auf Printemps Fatal könnte das offene Ende als Aufforderung verstanden werden, dass der Hörer selbst für den ihm passenden Abschluss verantwortlich ist. Jedes der zehn in den Abgrund schauenden Stücke könnte jederzeit in die eine wie auch die andere Richtung kippen: Man selbst muss entscheiden, ob man nun springt oder sich in die Sicherheit ziehen lässt. Und dabei ist nicht gesagt, welche Option die jeweils bessere ist, denn manchmal ist der Sprung aus der eigenen Komfortzone heraus dem sicheren Heim vorzuziehen, damit ein Neuanfang gewagt werden kann.

Fotos: Anke Hopfengart