Sehnsucht und Tod im Harmoniumbett

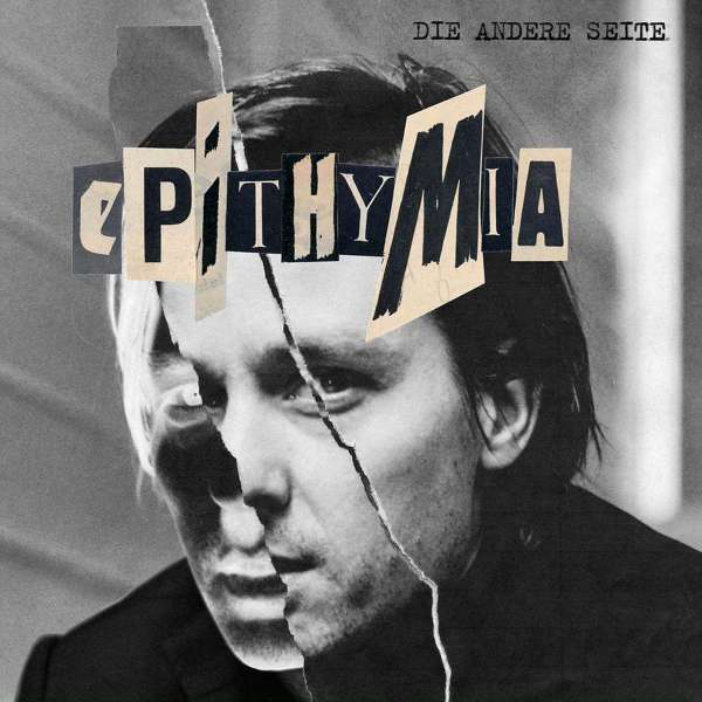

Die andere Seite | Epithymia

(Virgin Music Labels and Artist Services/Universal Music)

Schon in den 1800ern galt das vor über zweihundert Jahren erbaute, auch als „Sanssouci des Ostens“ bekannte Zenner Berlin als zentraler Anlaufpunkt für Partylöwen. Die wildesten Feste der Stadt – wie etwa der Stralauer Fischzug, der regelmäßig derart ausartete, dass er 1873 verboten und danach nur noch vereinzelt begangen wurde – fanden in der mondänen Villa statt. Auch nach der letzten Grundsanierung haben die Räumlichkeiten das Flair des Elegant-Verruchten, das schnell zur dekadenten Ausschweifung kippen kann, nicht verloren. Ein guter Ort also, um die Werksynthese Epithymia – griechisch für Begierde, Verlangen – von Die Andere Seite zu präsentieren, der neuen alten Band des musizierenden Schauspielers Tom Schilling.

Das Nicht-Debüt – denn bislang trat man als Tom Schilling & The Jazz Kids auf und veröffentlichte das 2017er-Album Vilnius, auf dem sich unter anderem ein Duett mit Annett Louisan findet – wird Track-by-Track von den schauerromantisch-morbiden, ästhetisch manches Mal nachgerade abstoßenden Collagen von Visual Artist Natalie Huth begleitet. Ja, mehr noch: Die Künstlerin lässt die Stücke als liedgewordenes Bild multisensorisch auferstehen. Zum Record Release, der gleichzeitig als Vernissage dient, ist dementsprechend die einschlägige Meute geladen, arttypisch in exzentrisches Schwarz gewandt, vereinzelt gibt es Jeans und Sneakers zu sichten. Der ursprüngliche Plan des Labels war es, den hohen, nur mit Fotostudiolampen und lila Spots illuminierten Raum ganz im Dunkeln zu belassen und lediglich jenes Bild in die Schwärze zu projizieren, das gerade ertönte. Richtig: Man wollte schlicht die Platte abspielen. Ein Live-Konzert war nicht geplant.

Wie gut aber, dass es doch eines wurde, denn durch das minimalistische Live-Arrangement wurde zumindest ich ganz neu an die teils arg theatralischen Sounds und grenzkitschigen Lyrics von Epithymia herangeführt, gilt doch für dieses Album das, was die F.A.S. (Nr. 16 vom 23. April 2017, S. 42) schon über Vilnius schrieb: „Schwer zu sagen, ob das Kitsch oder schon wirklich schön ist. Vermutlich beides.“

Mit nahezu stoischem Ausdruck trägt Schilling Gedanken vor, die einen vornehmlich nachts zwischen drei und vier anfallen, der finstersten Stunde der Seele. Zwei bis drei ist ja noch nah genug am Abschluss eines langen Abends dran, zwischen vier bis fünf regt sich schon allmählich wieder Leben, aber zwischen drei und vier – da geht wirklich nichts. Wer schon einmal grübelnd um diese Zeit wach lag, zurückgeworfen auf sich selbst, weiß, wovon Schilling spricht, wenn er im albumeröffnenden „Lied vom Ich“ erst flüstert, dann, droneartig von einer düstren Noise-Wall of Sound sekundiert schreit: Ich bin die Leere, die dich quält/Ich bin das Andere, das dir fehlt/Ich bin der dunkle, verlassene Ort//Ich bin der Neid, der dich verzehrt/ich bin der Zorn, der in dir gärt/Ich bin das falsche, boshafte Wort//Ich bin der Zweifel, der an dir nagt/Ich bin die Angst, dass du versagst/Ich bin der Splitter unter der Haut, um völlig erschöpft in der existenziell nur schwer zu verdauenden, ja: grausamen Pointe Erkennst du mich? Ich bin dein Ich! zu enden.

Was einen aus den Boxen kommend nahezu erschlägt und vorerst unfähig macht, die Platte weiterzuhören, zieht in der intimen Live-Performance in den Bann. Dabei folgt auch auf der Platte die uns mit der schönen Zeile Du musst geh’n um zu fehl’n beschenkende Folkballade „Aljoscha“, deren sanfte Akustikgitarrenklänge die fehlende Liebe im Leben des jugendlichen Ausreißerprotagonisten und damit das Album etwas erträglicher gestalten. Mit schaurigem Gespensterbackgroundgeheul nähert sich „Bitter & Süß“ einem weiteren Rückblick auf die Kindheit an, diesmal auf deren letzten Sommer. Ohnehin scheint Epithymia, das steht schon an dieser Stelle fest, die Platte der auf ewig verlorenen Paradise zu sein, mit denen bzw. deren Verlust der Erzähler jedoch auch Jahrzehnte später noch keinen Frieden geschlossen hat.

Im Gegensatz zu dieser Ballade verlorener Unschuld klappert sich „Heller Schein“ schon fast fröhlich heran, bis uns die Schilling’schen Lyrics über Versäumtes respektive Niemehrgutzumachendes, gekrönt von verratener Liebe, eines Besseren belehren: Fröhlich ist anders. Wohl nicht von ungefähr erinnert der Titel an die Sieben Brücken von Karat, nur ist der helle Schein hier nicht das erstrebenswerte Ziel, für das es sich gelohnt hat, dunkle Jahre zu übersteh’n – der helle Schein ist hier vielmehr vergänglich. Es ist das poe’sche Nevermore, das den Menschen ohnmächtig macht. Manche reagieren darauf mit Akzeptanz, andere rebellieren gegen ihre Bestimmung. So auch Schillings Alter Ego Die andere Seite.

Da tut „Die Weide“ – ein warmes, nachgerade bluesiges Stück über den Kampf der Individualität im Wir, über schuldhaftes Heimkommen und ein überraschend wohlmeinendes Schicksal – dringend not. Auch das Zenner-Publikum kann sich den Applaus nicht mehr verkneifen, obgleich es eingangs gebeten wurde, auf diesen zu verzichten, um das Durchhören einer Platte zu simulieren, kurz: das Albumgefühl zu erhalten. Der Beifall wird von Schilling gnädig gebilligt, habe die Platte doch hier das Ende der ersten Seite erreicht, man drehe sie nun um und schweige weiterhin still.

Seite zwei wird von dem schweren – und „schwer“ meint hier Schwermetallreminiszenzen – Industrial-Stück „Gera“ eingeleitet, einer tongewordenen Plattenbautristesse. Einst stolze, jetzt ausblutende Stadt, wächst sich ihr Abgesang zur velvetundergroundigen Doom-Ballade mit dramatisch schrubbenden Streichern aus, bevor die indifferent vor sich hin poprockende „Königin“ mit allzu abgedroschenen Metaphern um sich wirft und im Refrain gar an Schlagereskes, um nicht zu sagen: eine Art Schlager noir erinnert.

An Drama legt wieder „Ins Nichts“ zu, und das sowohl auf der Platte als auch live. Was zunächst mit Harmonium-Bordun, ach was, -Bett besticht, entfaltet sich mit scheuerndem Rammstein-Grollen und einem Refrain, der an Rosenstolz & Co. denken lässt, zu einem Genrekonglomerat, das sich am ehesten noch als Industrial Doom-Schlager bezeichnen ließe.

Einen krassen, aber dringend notwendigen Kontrast zeichnet das fast schon liebliche „Als wär’s das letzte Mal“, das mit der wohl schönsten Stelle des Albums Und dann falle ich hinein (diesmal nicht Ins Nichts, sondern in eine Umarmung) aufwartet, die wirkt, als wäre die gesamte bisherige Musik eine harmonische Vorbereitung auf diesen subtilen, überraschend zärtlichen Albumhöhepunkt gewesen, die einen die oben angeführte Genrebezeichnung zu Zartcore korrigieren lässt. Und so wirkt auch der Albumschluss zunächst wie ein Märchen, durch die Flüstertüte erzählt, urgewaltig allein ob seines Textes, der mal an die Königskinder erinnert, mal an den Erlkönig, und wie jede gute Murder Ballad mit der Vernichtung des Geliebten bzw. Unerreichbaren endet, weshalb sich auch die „Die Ballade vom Eisenofen“ in einem – unter großem Geheul nachgerade zelebrierten – Selbstverschwinden auflöst, kann die narzisstische Selbstbespiegelung des gequälten Ichs doch nur durch dessen Tod überwunden werden.

Zum Durchhören im Wohnzimmer? Als Soundtrack für einen netten Abend? Sicherlich nicht. Als bewusst konsumiertes Hörspiel hingegen schon – und dann natürlich gleich als Coloured Vinyl mit Notenbuch und Kunstdruck im Limited Box Set, denn mehr Multitasking als Texte und Noten zu verfolgen und die zum jeweiligen Stück gehörige Huth’sche Collage zu betrachten lässt dieses in jeglicher Hinsicht überfordernde Gesamtkunstwerk ohnehin nicht zu.